---栏目导航---

地名里的晋城③ | 九头十八匠

时间:2025-08-21 09:46:57

晋城地处太行山南麓,历史厚重、人杰地灵,是华夏文明的重要发源地之一。当你穿梭于晋城的街巷游园时,是否了解它们名字背后的古老动人故事?当你驻足晋城的山川村落时,那些镌刻在路口、牌坊、地图上的名字,是否曾引起你片刻的好奇?地名如镜,映照过往,更烛照前程。值此晋城建市40周年之际,8月5日起,晋城市民政局特别推出《地名里的晋城》系列地名文化推文,带你探寻晋城那些看似寻常的地名背后,所蕴含的地理变迁、历史沉浮与人文积淀。透过晋城地名的文化符号,一起了解晋城,感知晋城,爱上晋城!

晋城为什么有这么多

带“匠”和“头”的村落?

“九头十八匠”到底是什么意思?

……

这不是什么武侠小说的江湖门派

而是一部关于

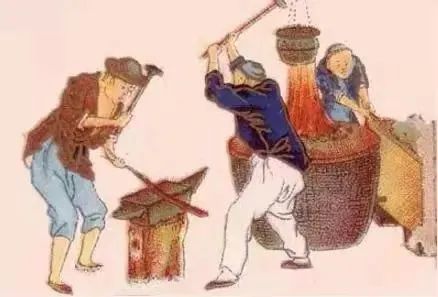

太行山间的“中国古代工业史诗”

今天

【地名里的晋城】

就带大家破解这些村名背后的密码

晋城古称泽州,“九头十八匠”是泽州府附近一些带“头”和“匠”字村名的统称,在明清时期颇为盛行,演变到今天,已经不止九头十八匠。据统计,现在晋城城区和泽州县带“头”字的村庄有57个,带“匠”字的村庄有26个。

“九头十八匠”

到底从什么时候开始的

???

据民俗文化学者王国瑞介绍,何时开始没有文字记载,有传说是后周巴公原之战时期,周世宗柴荣的军队在这里制造兵器,所以当时雇佣了很多匠人在此打兵器,相传柴荣在城周围和太行大道附近建立了27 座简易寨子,27寨分为9组,一组设一头领。头领住的地方为“头”,匠人住的地方叫“匠”,形成了今日的“九头十八匠”,匠人们安营扎寨,安居乐业也打造兵器。据说武匠就是一个姓武的匠人在此居住,留下了武匠的名称。

晋城自古以来就是煤炭和铁矿石的重要产地,“九头十八匠”是晋城冶炼业发达的生动写照,也是晋城乡村演变、发展的生动缩影。

另一说法,起源更早。“九头十八匠”,始建者为“行头”和“匠人”。唐代手工业发展,每行都有特定的行规,并推举“行头”。“行头”负责规定与协调商品的价格,主持对官府的纳税等其他交涉事宜。“行头”住的地方为“头”,匠人住的地方为“匠”,形成了“九头十八匠”。

据民俗文化学者王国瑞介绍,最初这里以冶炼铁匠为主的匠人居多,随着时代发展演变,其他的手工艺人也逐渐扩容,如西谢匠周围有一片芦苇地,就靠水吃水,以编席匠人闻名,郝匠的匠人喜欢做小粉,郜匠匠人喜欢做布老虎……侯匠:榨油匠人多;王匠:铁匠多;江匠:铁匠石匠多;东吕匠:剪窗花匠人多;西吕匠:做泥工和布娃娃的匠人多;金匠:铁匠多;苇匠:铁匠、木匠、铜匠多;苗匠:开染坊者多……

“九头十八匠”的来历还有一个说法,金朝实行头户制度管理工匠,元朝实行匠户制度管理工匠,便形成了许多带“头”和“匠”的村落。

关于“九头十八匠”的说法不一,但有一点应该肯定:它们分布在古泽州城附近及古太行道边,主要是考虑到运输和管理的便利。唐末五代时,“九头十八匠”是为朝廷打造兵器的原始兵器厂。宋辽对垒、宋金对垒时,仍以打造兵器为主。之后,逐渐改为民用产品,并形成“一村一品”的特色。

“九头十八匠”具体包含

哪“九头”、哪“十八匠”

???

晋城早先的有心人

也早已把“九头十八匠”

编成了易学易记的口诀

▽

👉九头:岗道尧渠洞,二椿谷铺头。

即:岗头、道头、尧头、渠头、洞头、二圣头、椿树头、谷堆头、铺头。

👉十八匠:苗吕郜冯夏,金江马牛。孔申孟司谢,郝段武候。

即:苗匠、吕匠、郜匠、冯匠、夏匠、金匠、江匠、马匠、牛匠、孔匠、申匠、孟匠、司匠、谢匠、郝匠、段匠、武匠、侯匠。

民间还流传有“十八匠”的对联

▽

👉上联:冯吕苗郜夏马牛

👉下联:孔申司孟谢武侯

👉横批:金江郝段

深入推进“乡村著名行动”

让地名文化

“活起来、传起来、响起来”

晋城还有许多宝藏地

你还想认识哪儿?

® 2008-2017 晋城市民政局 版权所有.保留所有权利 晋城民政信息网

地址:晋城市城区前进路1428号北二楼;邮编:048001;联系电话:0356-2566238 传真:0356-2566238;电子邮箱:sxjcsmzj@163.com

晋ICP备05001036号

晋公网安备 14050002000013号 网站标识码:1405000034